1. 답답함의 근원

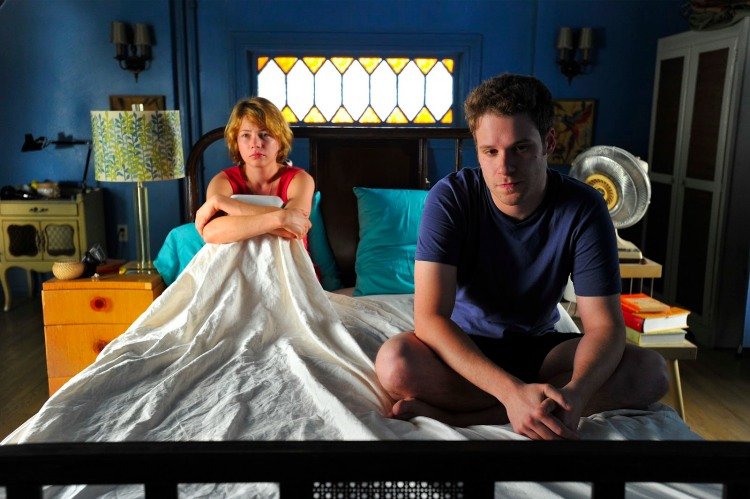

마고의 행동을 따라가는 이 영화의 전개를 보며 원인 모를 답답함을 느꼈다. 영화가 끝난 직후, 난 그 답답함의 근원이 마고의 책임회피적 선택에서 연유했다고 결론내렸다. 영화의 처음부터 끝까지 마고가 주체적으로 무언가를 결정하는 모습은 찾아볼 수 없었고, 그보다는 누군가의 선택에 의해 영향을 받는 모습이 영화의 대부분을 채웠기 때문이다. 심지어 본인에게 결정권이 주어질 때도 상대방에게 그 결정권을 다시 넘기는 모습을 보였다. 그러한 회피적 태도는 영화 말미에 루와의 관계를 무너뜨리는데 큰 원인이 되었고 이러지도 저러지도 못하다가 결국 루에게 씻을 수 없는 상처를 안기고 말았다.

그런데.

그런 선택에 확고한 근거로 대답을 할 수 있는 사람이 세상에 몇이나 될까. 이렇게 말하는 나 조차도 마고보다 나은 선택을 했을 것이라는 확신은 들지 않는다. 마고는 그저 일상을 지키는 것과 신선한 자극 사이에서 너무나도 현실적인 고민을 한 것이지 않을까. 세상에는 제럴딘처럼 어느정도의 틈이 있음을 인정하고 관용하며 확고한 심지를 가지고 살아가는 사람도 있지만, 마고처럼 지금 당장의 행복도에 민감하게 영향을 받으며 이쪽 저쪽 어디에도 완전히 마음을 주지 못하는 사람도 있는 것이다. 감독은 제럴드와 마고를 통해 그 둘과 같은 모두를 따뜻하게 어루만져 주고자 하는 의도가 아니었을까 생각해본다.

2. 사랑은 어떤 의미일까?

이 영화는 불륜을 따뜻한 시선, 차가운 시선 둘 중 하나를 택해 다루지 않는다. 그보다는 좀 더 넓은 개념에서 사랑이라는 것은 언제나 처음과 같이 설렐 수는 없으며 세상의 모든 것이 그러하듯 그 또한 ‘흥망성쇠’를 겪는다는 점에 초점을 둔다. 가정을 지키는 데에는 성공했지만 술을 다시 입에 들인 제럴딘에 모습과 새로운 관계에서도 또다시 갈증을 느끼는 마고의 모습 속에서 그 어떠한 선택도 모든 것을 가질 수는 없다는 것을 보여준다. 어떠한 선택도 완전하지 않다면 사랑은 도대체 어떤 의미인가?

‘무드인디고(2013, 미셸 공드리作)’라는 영화가 있다. 그 영화는 거품이라는 매개체를 통해 세상에서 절대적이라고 여겨지는 모든 개념들은 시간에 의해 상대성을 지니게 되고, 언젠가는 거품터지듯 사라져버린다고 이야기한다. 앞서 ‘우리도 사랑일까’에서 언급한 부분과 일맥상통하는 부분이다.

모든 것이 흥망성쇠를 거쳐 사라져버릴 것이라면, 우리는 무엇에 의지하고 무엇을 추구하며 살아가야하는가?

감독 미셸 공드리는 영화를 통해서 그 질문에 이러한 메세지를 전달한다.

거품처럼 사라질 허례허식에 목메지 말아야한다고. 당장은 소박해 보이고 하찮아 보이더라도 평생 내 가슴을 따뜻하게 해줄 수 있는 행복을 추구해야한다고.

공드리의 그 메세지는 여러 상처입은 영혼들을 치유한다. 버려졌다는 것에 상처받고 힘들어하고 있을 ‘루’에게. 상처를 입혔다는 죄책감에 또다시 좌절하는 ‘마고’에게. 또다시 이전과 같은 실수를 반복하는 ‘제럴딘’에게.

'Widen sight' 카테고리의 다른 글

| 설국 (1948, 가와바타 야스나리) (0) | 2021.01.20 |

|---|---|

| 2020년 독서 결산 (0) | 2021.01.10 |